La mythologie grecque a donné au poète un ancêtre aux pouvoirs surnaturels mais au destin tragique : Orphée. Il est cependant remarquable que ce nom ait connu, durant nos époques tardives, un regain d’intérêt parmi les poètes occidentaux. Il y a bien sûr Rilke, avec ses Sonnets à Orphée, mais tout le romantisme allemand, dès Goethe, lui fait une place. La musique n’est pas en reste, avec le fameux Orphée et Eurydice, du compositeur Christoph Willibald Gluck : il s’agit d’un opéra, dont la première représentation à Vienne date de 1762. Dans son livre consacré aux dieux antiques, Stéphane Mallarmé évoque « Orphée, mythe grec et latin ». Il écrit à propos de ce poète des origines qu’il savait « éveiller sur sa lyre d’or la musique, qui faisait que bêtes, arbres et hommes le suivaient avec délices ». Or la passion pour la Grèce et pour ses mythes qui se révèle dès la Renaissance, et qui devient presque un cri de ralliement du monde de l’art avec le romantisme, ne semble pas pouvoir expliquer à elle seule l’importance prise par la figure d’Orphée. Quelque chose d’autre est en jeu, qui porte sur le sens même de la vocation du poète. Orphée représente le lieu d’un retour aux sources mais, dans le même temps, une réponse à la crise du monde moderne et un projet d’avenir pour le dire poétique. Faire connaissance avec lui, dans ces conditions, ne saurait se résumer à une affaire d’érudition.

Remarquons d’emblée, cependant, que le récit mythique à partir duquel a eu lieu pareil mouvement de réappropriation a connu très tôt des variantes. De même qu’il a subi une évolution à travers les âges. En outre, à l’inverse de la cosmogonie issue d’Hésiode, qui met le chaos au commencement du monde et qui correspond à la croyance la plus répandue parmi les anciens Grecs, la figure d’Orphée donne lieu parmi ses adeptes à une conception de la genèse du monde qui place un âge d’or au commencement. Ce qui signifie qu’elle est associée à une forme de pessimisme, en ce sens que le monde ne cesserait d’être livré aux puissances de la corruption à mesure qu’il s’éloigne du moment de sa naissance. Face à cela, les disciples d’Orphée, regroupés ici ou là en cercles orphiques, proposent une initiation à caractère religieux dont le but est justement de libérer l’homme de la spirale de cette malédiction universelle.

Les sortilèges du chant

Remarquons encore que les mouvements orphiques, qui ont marqué de leur présence toute l’époque antique moyennant parfois quelques aménagements qui les rendaient proches ou des courants néoplatoniciens, ou de la gnose, ou parfois même de certaines formes de christianisme primitif, ont laissé apparaître une constance dans la contestation des croyances de la religion civile, que ce soit en contexte grec ou romain. Constance dont la rançon, observent les historiens, était une certaine variation, un flottement au niveau tant du récit de référence que du contenu doctrinal, et cela en vertu du principe selon lequel on ne peut être égal à soi-même dans l’affirmation (de ce qu’on pense) si on voue une franche précellence à la négation (de ce que pense autrui).

Il n’est pas exclu que l’engouement de nos poètes modernes pour le personnage d’Orphée révèle ou livre l’indice d’une secrète affinité avec ces mouvements qui ont essaimé en Grèce, mais aussi en dehors de Grèce durant la période hellénistique : une conception pessimiste de la vie, l’idée que la poésie pourrait faire office d’initiation en vue d’échapper à la déchéance de l’homme et une défiance à l’égard de la religion du plus grand nombre, dont l’optimisme serait l’envers d’un abandon aux puissances de la décadence.

Si cet élément de parenté avec l’orphisme des temps anciens suscite, pour toute réflexion sur la poésie moderne, de justes soupçons quant à son existence, le mythe lié à Orphée semble en revanche avoir rompu avec son instabilité d’autrefois. Il y a peut-être continuité d’esprit, mais elle ne s’étend pas à cette manière de laisser se multiplier les versions du récit. On garde désormais la même idée : celle d’une histoire d’amour — entre Orphée et Eurydice — où l’aimée, arrachée à la vie suite à la morsure d’un serpent le jour même de ses noces, se retrouve parmi les ombres qui peuplent les enfers. Mais, en raison de ses dons d’enchanteur, Orphée, en digne fils de la muse Calliope — ce qui lui donne une ascendance divine – parvient non seulement à franchir la barrière qui sépare le monde des morts de celui des vivants, mais aussi à faire accepter au dieu Hadès l’idée que sa fiancée puisse revenir à la vie. Et donc ressortir en sa compagnie du séjour des morts. L’accord qu’il obtient est cependant conditionné par l’obligation de ne pas se retourner pour voir Eurydice derrière lui tant qu’ils n’ont pas quitté tous deux le chemin qui remonte des entrailles de la terre à la lumière du jour. Or il arrive que, parvenu presqu’à la sortie, Orphée n’entend plus les pas d’Eurydice derrière lui : fatale inquiétude dont la conséquence est que sa bien-aimée va être ravalée devant ses yeux par le monde des morts. En effet, il n’a pu s’empêcher de se retourner pour s’assurer que sa fiancée n’avait pas été retenue en chemin. Son amour qui brave la mort, ainsi sans doute qu’une part de curiosité, un désir indompté de voir ce qui n’est pas fait pour être vu, cela l’aura conduit finalement à ne recueillir de la présence souhaitée de l’aimée que le spectacle de sa violente et cette fois irrévocable disparition. Dès lors, il est inconsolable et erre ainsi de lieu en lieu, hanté par l’absence d’Eurydice. Jusqu’au jour où les Ménades, ces créatures féminines dévouées au dieu Dionysos, mais connues pour leurs mœurs sauvages et violentes, descendent des montagnes, se déchaînent contre lui et le déchiquètent… Lui qui s’était rendu dans les enfers et qui en était revenu, lui qui prétendait braver pour sa bien-aimée la loi de l’irréversibilité de la mort, voilà qu’il était lui-même livré à la perte et que son corps démembré était éparpillé aux quatre vents, pour ainsi dire : signe d’une vie rendue impossible. Mort du poète ! Celle d’Orphée comme celle de tout aède, si l’on y pense bien. Mais l’histoire n’est pas finie ! Et, en un sens, ne fait que commencer. Car c’est par la mort, et donc à travers le renoncement de son être à regagner sa bien-aimée, qu’il la retrouve enfin. Non pas en tentant de l’extraire des enfers cette fois, mais en transformant le monde entier en chant. Car ce qui résiste à la mort dans la mort du poète, cette voix qui lui survit et qui grandit après lui, c’est aussi ce qui est de nature à livrer un combat décisif à la fatalité de la mort en notre monde.

Orphée et le Christ

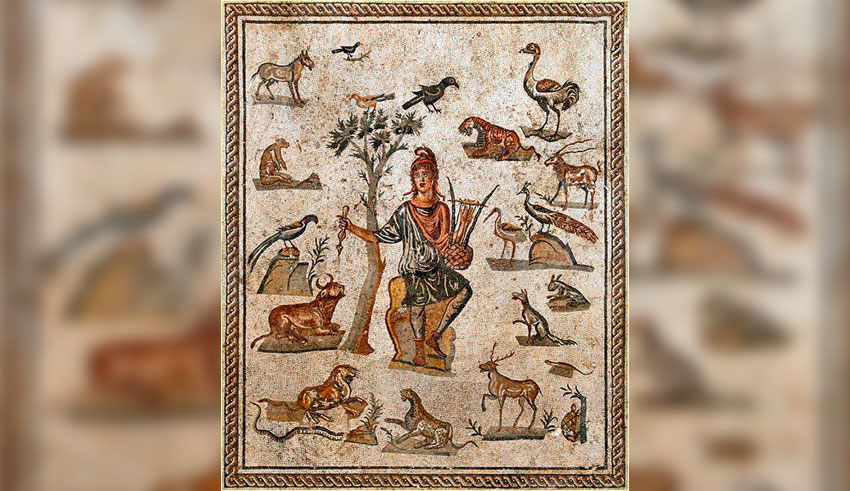

De son vivant, Orphée accomplissait le prodige d’entraîner dans son chant les animaux des forêts : « Animaux du silence, oubliant gîte et nid, / ils sortaient des forêts claires et délivrées ; / et l’on comprit alors que s’ils se tenaient cois, / ce n’était ni par peur, ni non plus par malice / mais pour entendre… » Ainsi parle Rilke au début de ses Sonnets ! Les arbres eux-mêmes, et les montagnes aussi, défiant leur pesanteur, se mettaient à trotter de peur de ne pas être de la fête, de ne pas prendre part à la magie du chant. Et les morts, sous terre, n’étaient sans doute pas épargnés : le charme les touchait. Tout simplement parce que rien n’arrêtait le chant : aucune barrière. La descente aux enfers dans le récit du mythe ne fut en un sens qu’une manière de le rappeler. Mais ce don qui conférait à Orphée le statut de prince des poètes avait surtout valeur prémonitoire : il révélait par avance le pouvoir que le poète aurait après sa mort ! C’est après que son corps fut démembré, et que son âme fut dans l’impossibilité d’y trouver un siège quelconque, que s’accomplit tout à fait le miracle de la transfiguration de la nature : partout, l’âme échappée du corps inondait les êtres et partout elle redonnait vie à ce qu’elle touchait de son chant immortel ! Ainsi, et ainsi seulement, Eurydice retrouvait le chemin de la lumière et, cette fois, nul regard inopportun ne l’empêchait de quitter tout à fait le triste monde des ombres. Ce qui était hors de portée de l’amour le plus fort du vivant du poète devenait, après sa mort, possible. Le mythe ne le dit pas explicitement, mais cette fin heureuse se laisse deviner.

En consacrant après sa mort le pouvoir dont il montrait le privilège de son vivant, Orphée révélait aux poètes la tâche qui leur incombait. Il plantait en même temps le décor métaphysique dans lequel ils auraient à exercer leur métier du chant. On comprend mieux l’intérêt qu’il a pu susciter, surtout pour les romantiques, si attentifs au besoin de ré-enchanter le monde, contre toute une tradition cartésienne qui réduit la nature à de l’étendue et du mouvement, et contre toute une tradition chrétienne aussi qui, trop soucieuse de placer le Verbe en Dieu, pense-t-on, a tendance à le dénier à ses créatures, excepté l’homme. De fait, on observe en général une résurgence de la figure orphique en Europe à mesure que le christianisme est contesté dans les milieux intellectuels et artistes. Ce qui ne manque d’ailleurs pas de susciter l’interrogation, car il existe une ressemblance troublante entre Orphée et le Christ. Nous parlons bien sûr du Christ dans sa conception chrétienne : celui d’un homme qui partage avec Dieu sa nature, qui est cependant livré à la mort dans la crucifixion, dont le corps disparaît ensuite du tombeau pour ne plus être retrouvé nulle part, mais qui ressuscite au troisième jour. Non seulement qui ressuscite, mais qui redonne vie — l’eau vive de l’éternité — à tous ceux qui le suivent par-delà sa mort.

Héroïsme poétique et écoute du Verbe

On voit bien cependant que cette ressemblance, comme l’ont relevé les historiens, est précisément ce qui a condamné l’orphisme à disparaître de la scène culturelle à la fin de l’Antiquité et pendant la période du Moyen-âge : son statut de pensée potentiellement « rivale » faisait que l’Eglise était d’autant moins disposée à montrer la moindre indulgence envers lui. Et c’est donc à partir du moment où l’Eglise est affaiblie en raison notamment de ses querelles internes que l’orphisme peut seulement refaire à nouveau surface dans ce que certains ont appelé un « néo-paganisme ».

Y aurait-il donc une tentation du poète moderne à s’instituer en prêtre, en nouveau prêtre d’Orphée, pour répondre à la barbarie d’une époque qui, au lieu d’insuffler la vie au monde des morts, précipite dans la mort le règne du vivant par la puissance de ses machines et par le génie maléfique de sa technique ? Le constat que le christianisme n’a pas su empêcher pareil désastre, mais qu’il a peut-être même pris part à son advenue, n’est pas étrangère à cette tentation quant à ses causes. Des penseurs comme Schopenhauer ont milité ardemment en faveur de l’établissement de cette hypothèse. Et nous savons que le monde de l’art lui a prêté une oreille favorable, dès le début du siècle dernier. Ce qui suggère donc que le poète pourrait être amené à penser qu’il doit remplacer l’homme d’église, comme on remplace quelqu’un qui a fait les preuves de son incompétence à remplir sa mission.

L’hypothèse est forte. Elle est également très séduisante. Quel est le rôle du christianisme dans le « désenchantement » du monde ? Quelle est la part, d’une façon plus générale, de la tradition monothéiste d’origine juive dans cette désaffection de la nature par l’homme, qui prélude à sa sauvage domination telle qu’elle se donne à voir aujourd’hui et telle qu’elle s’est annoncé avec la mathématisation de l’espace — et par là même du vivant — dans la philosophie de Descartes ? Si forte et séduisante que soit l’hypothèse suggérée par le nouvel orphisme, qui accuse le christianisme — et qui n’épargne pas l’islam, soit dit en passant — elle reste pour nous une hypothèse. Qui a contre elle quelques arguments que l’on ne saurait méconnaître. L’un d’entre eux, dont nous nous contenterons, consiste à faire observer que s’il est vrai qu’il existe entre le Christ et Orphée une ressemblance incontestable, il n’est pas tout à fait vrai que christianisme et orphisme puissent être considérés comme des doctrines équivalentes.

Le Christ demeure une figure abrahamique, qui relève donc d’un autre génie religieux. L’expérience de la parole n’est pas ici celle d’un héroïsme poétique, mais celle de l’écoute d’un Verbe venant d’ailleurs que de son propre fond. D’un lieu qui n’est pas soi. Qui est même le tout autre que soi ! Cette parole transforme aussi les morts en vivants, mais d’une façon totalement différente. Non pas en réveillant les morts de leur triste sommeil par la magie du chant, mais en faisant retour vers l’instant de la Création. En revenant, et en entraînant avec elle ceux qui l’écoutent, vers Celui qui est la source de toute vie… et de la « vie éternelle » ! (Ce qui est différent de « l’immortalité », qui est l’horizon de la visée orphique !) En faisant donc retraite vers celui au contact de qui la mort elle-même fait retraite, comme désavouée. Le même mot de retraite, nous le voyons, a dans cette dernière phrase des sens opposés : c’est d’abord le mouvement de refuge vers ce qui protège et c’est ensuite le mouvement de recul face à un ennemi supérieur… La mort n’est pas niée dans son existence, mais elle est battue dans le mouvement d’union avec le Créateur. Tel est le sens du sacrifice du fils dans l’expérience d’Abraham : l’obéissance à Dieu, qui est accueil de sa présence au sein de son existence, rend la mort impossible. Le couteau qui doit égorger glisse et échappe des mains : il ne peut en être autrement ! C’est la joie qui prévaut !

Le besoin d’une amitié philosophique

Il ne s’agit donc pas de renverser l’ordre de la mort et de son caractère implacable. Il s’agit de refluer vers ce qui la précède et la déborde : la rencontre de Dieu. A la mort d’Eurydice s’oppose la survie d’Isaac, ou d’Ismaël dans notre version musulmane du récit ! Et à la puissance enchanteresse du chant d’Orphée s’oppose le Verbe de Dieu dont le Christ se fait le lieu de résonance dans sa chair, afin que tous ceux qui reçoivent sa parole entrent aussi dans l’écoute de Dieu. L’islam, qui ne reprend pas à la lettre cette formulation des choses, insiste lui aussi sur le caractère absolument salutaire de cette option de l’écoute de Dieu à l’exclusion de toute autre. Option dont le Coran représente avant tout un moment initiatique et inaugural, bien avant d’être un code de lois éthico-politiques à l’usage des gouvernants et des gouvernés dans la cité.

Le présupposé de l’orphisme en ce qui concerne le christianisme est que ce dernier, en appelant les âmes à faire retraite vers Dieu pour se prémunir contre la mort, invite dans le même temps à déserter la nature et à l’abandonner en quelque sorte à son sort, voire à la livrer en pâture au règne de la déchéance et de la corruption. Ce serait le lot de ce qui est « sauvage ». C’est du même coup ce qui autoriserait l’homme à se conduire à l’égard de la nature dans le rôle du « maître et possesseur », qui dispose d’elle comme d’un simple gisement de ressources à son usage.

Or cette équivalence entre appel à la retraite vers Dieu et désertion de la nature ne va pas de soi du point de vue de la tradition abrahamique. Et rien, si ce n’est peut-être une lecture biaisée de cette tradition, ne permet de penser que le souci de son salut propre, pour l’âme humaine, s’exprime ici dans l’ignorance, voire dans le mépris, du salut de la Création dans son ensemble. C’est en tout cas ce que peut opposer le christianisme aux accusations dont il fait l’objet. En ajoutant peut-être que l’emprise de la mort sur la nature à notre époque moderne n’est pas du tout le résultat d’une désertion dont il porterait la responsabilité, mais bien plutôt le fait d’un effondrement de l’élan qui porte vers Dieu et qui vise sa proximité. Elle est la conséquence logique, dirait-il, d’une perversion de la pensée qui croit justement pouvoir se donner la jouissance du salut sur terre, mais en dehors de Dieu et indépendamment de lui. La domination de la nature, qui est mise sur le compte du christianisme occidental, ajouterait-il, est tout au plus imputable à ses dérives passagères. Mais elle relève bien plus essentiellement d’une pensée qui veut gouverner le monde dans la négation de Dieu, et qui bascule ainsi dans la « dé-création ».

Tel est le contre-argument qui vient en renfort à l’argument : l’homme qui veut faire descendre le paradis ici-bas par les seules armes de son génie ne fait qu’organiser le règne de l’enfer. Le saccage de la nature et des merveilles qui la peuplent n’en est que le spectacle… Voilà en tout cas un élément de réponse possible, que la tradition abrahamique pourrait produire pour sa défense face à ses accusateurs.

Nous n’avons pas à choisir entre orphisme et christianisme, entre orphisme et abrahamisme, mais nous devons reconnaître d’abord qu’il existe entre eux une différence fondamentale et qu’ils représentent donc une double option qui appelle de notre part la circonspection d’une méditation au pas sûr. Face à la crise de notre monde, le poète ne peut échapper à la séduction du message orphique. Ni esquiver le rôle éminent qui lui est dévolu par ce message : celui d’être un nouveau « prêtre ». Mais il ne saurait non plus ignorer l’existence d’autres réponses. Et notamment pas celle de la tradition abrahamique, qui a d’ailleurs dans ses rangs et parmi ses défenseurs des poètes éminents : Paul Claudel en est certainement une figure emblématique pour ce qui est de la famille chrétienne… C’est sans doute sur ce point particulier, qui appelle une décision concernant le sens à donner à sa vocation, que la compagnie du philosophe revêt pour le poète toute son utilité. Nous avons parlé précédemment du besoin qu’a le philosophe d’aujourd’hui de cheminer dans l’amitié d’un poète : la réciproque est vraie !